日の出山登山コースの一つに白岩の滝経由のコースがあり、途中で一度タルクボ林道へ出てすぐに沢沿いの道に入り、麻生平から麻生山直下を巻いて日の出山へと辿っている。

タルクボ林道から沢沿いの道に入らずに林道を進むと、林道終点手前の大岩の下に作業用の梯子がかかっている。その梯子を登り尾根伝いに、東電新秩父線19号鉄塔を通過して麻生山へ辿る道もあったが、遊歩道ができたため廃道となっている。今は山林作業用の踏み跡程度で道標がなく、熟達者以外の入山は危険だ。

日の出山の会では廃道調査のため、8月5日に白岩の滝を経由せずに、タルクボ林道を辿って標高表示の杭を設置しながら調査してきた。

朱線がGPS軌跡図で、右側が白岩の滝バス停。白岩の滝への途中を右へタルクボ林道を辿り、中央下の麻生山尾根にとりついた。

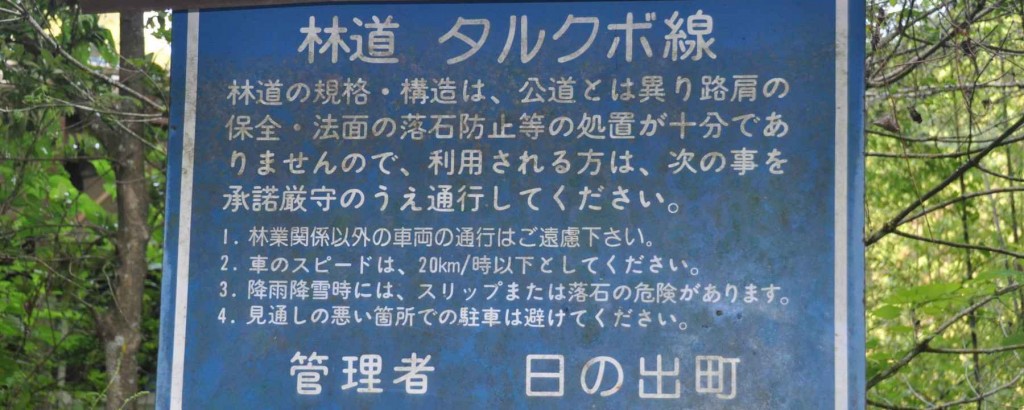

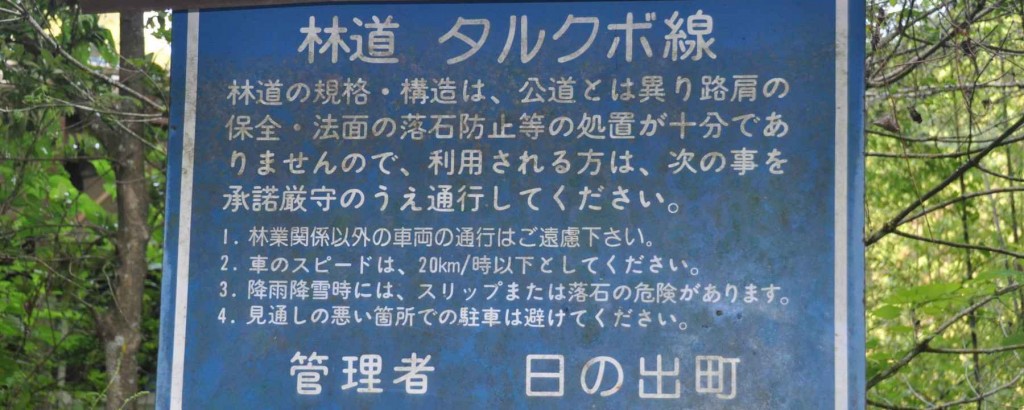

白岩の滝バス停から滝への道の途中に有る林道タルクボ線は、白岩の滝を迂回して上部へ出るため、ハイカーには利用されていない。

林道はあくまでも林業のための作業道であり、一般道の安全対策はなされていない。一般車両の進入は禁止されているが、歩行は自己責任で通行可能だ。

この近辺の林道配置図。中段下の19番がタルクボ林道。古い看板なので、現状より表記が少ない。

路面は比較的良好な非舗装道で、ところどころで視界が開ける。

林道の途中から白岩山の崩落現場が見える(右と左の2か所)。白岩の滝登山口の左に閉鎖されたトンネルがあり、このトンネルから砕石を掘り出していたが、崩落事故で閉鎖された。

林道終点手前の右上に大岩がせり出しているのが見える。ここが麻生山の尾根の東端になる。

大岩の下に作業用の梯子がかかっていて、標高500mの標識がある。ここが麻生山への尾根のとりつきだが、道標は無く、踏み跡程度の道のため、熟達者以外は入山禁止だ。

梯子の上は狭い棚状になっていて大岩が迫っている。大岩に沿って右に回り込み、踏み跡を辿り尾根に向かって登る。尾根に出るまで分かりにくい踏み跡で、要注意だ。

尾根に出る手前に標高550mの標識がある。梯子の下が標高500mだからかなりの急登だ。

しばらくは足場の悪い岩場の尾根道が続く。踏み跡がたくさんあるので、尾根を外さぬよう、要注意。

大岩を越えたところで尾根の反対側が見え、タルクボ林道の終点が見える。

しばらくは岩尾根が続くが、この辺の踏み跡は比較的しっかりしている。

標高600m地点だ。この辺りは落葉樹も多く尾根は明るい。今度は葉が落ちた冬に来てみたい。杭の近くに有るのは、ガーミンのGPSと杭打ち用の木槌だ。

標高650m近辺は幅の広い尾根筋だ。踏み跡を外さぬよう慎重に進む。

藪状の中の踏み跡をたどると藪の隙間から新秩父線19号鉄塔が見える。鉄塔へ向かって踏み跡を選び進む。

コース脇の秩父線19号鉄塔の下へ寄り道すると、金毘羅尾根や五日市方面の視界が開ける。この日はやや霞がかかっていた。

19号鉄塔からは、麻生山手前の金毘羅尾根分岐まで、東電の送電線鉄塔の作業道を、20号鉄塔方向へ向けて進む。

標高700m地点に来ると、一般登山道の金毘羅尾根への分岐が近い。

標高700m標識を過ぎるとすぐに金毘羅尾根から麻生山への一般ルートに出る。左へ下ると金毘羅尾根経由五日市。直進して登ると一般道で麻生山山頂だ。

金毘羅尾根への分岐からしばらく上ると、750mの標識に出る。この辺りは登山者も多く、踏み跡はしっかりしている。

麻生山の山頂は細長い釣尾根状になっており、昔は麓の大久野中学校の学校林(実習林)であった。

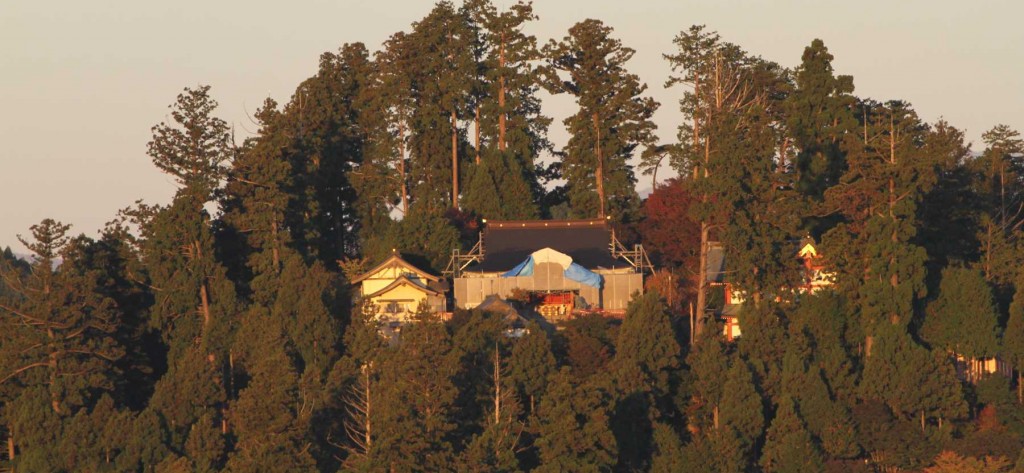

山頂は794mで現在は眺望がきかないが、平成27年中には山頂の皆伐が決まっており、皆伐が済めば日の出山に負けない大パノラマが出現する。

目的のミッション終了。人気のない山頂で甘い秋留台トウモロコシを頬張り一休み。

麻生山からの下りは、日の出山山頂(右)や東雲山荘(左の樹間)が見える麻生平に下り、タルクボ沢添いにタルクボ林道へと戻り、廃道調査と標高杭設置を完了した。